三、重点任务

(七)建立新型农作物种业科技创新体系。支持科研院所和高等院校从事农作物种业基础性公益性研究,引导和积极推进科研院所和高等院校逐步退出商业化育种,促进种子企业逐步成为商业化育种的主体。支持种子企业与科研院所、高等院校联合组建技术研发平台和产业技术创新战略联盟。

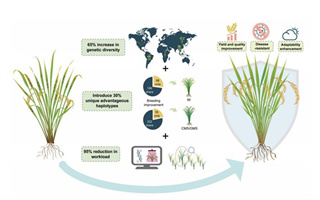

(八)加强种业基础性公益性研究。开展农作物种质资源普查、搜集、保护、鉴定、深度评价和重要功能基因发掘,建设种质资源共享平台,实现种质资源依法向社会开放。加强育种理论方法和分子育种、检测检疫、抗性鉴定、生产加工、信息管理等关键技术研究,制定和完善品种真实性、种子质量等检验检测技术标准。加强常规作物育种和无性繁殖材料选育及应用技术研发。

(九)构建以企业为主体的商业化育种体系。支持有实力的种子企业建立科研机构和队伍,构建商业化育种体系,培育具有自主知识产权的突破性优良品种,并率先在杂交玉米和杂交水稻领域取得重大突破。支持“育繁推一体化”种子企业整合育种力量和资源,加大科研投入,引进国内外高层次人才、先进育种技术、育种材料和关键设备,创新育种理念和研发模式,加快提升企业核心竞争力。

(十)做大做强种子企业。鼓励种子企业间的兼并重组,强强联合,实现优势互补、资源聚集;鼓励具备条件的种子企业上市募集资金。支持大型企业通过并购和参股等方式进入农作物种业;支持种子企业牵头或参与组织实施种业应用研究和产业化等项目。鼓励“育繁推一体化”种子企业开展自育品种试验,采用先进种子加工技术及装备,提升种子质量。引导企业建立新品种示范网络,完善种子市场营销、技术推广、信息服务体系,建立乡村种子连锁超市、配送中心、零售商店等基层销售网络,加强售后技术服务,延伸产业链条。推动种子企业建立现代企业制度,加强企业文化和品牌建设,强化企业自律,积极承担社会责任。

(十一)加强种子生产基地建设。分区域、分作物建设优势种子生产基地,按照土地利用总体规划,将生产基地内的耕地划入基本农田,实行永久保护,确保种子生产长期稳定。支持种子企业建立稳定的种子生产基地,在依法自愿有偿和不改变土地用途的前提下,采取租用等土地流转方式,构建种子企业与制种大户、专业合作组织、农民长期的契约合作关系。建立政府支持、种子企业参与、商业化运作的种子生产风险分散机制。加强种子生产基地基础设施建设,改善生产条件,建设现代化种子加工中心和配送体系,提高种子生产、加工能力和服务水平。

(十二)严格品种审定与保护。统筹植物新品种测试和品种区域试验,加强品种特异性、抗病性和抗逆性鉴定。建立国家级与省级品种审定协调机制,科学制定品种审定标准,规范品种审定行为,健全品种退出机制,加快不适宜种植品种退出。完善植物新品种保护制度,扩大保护名录,切实保护原创性、突破性亲本和品种。建立品种权转让交易公共平台,制定交易管理办法,规范交易行为。在粮棉油生产大县建设新品种引进示范场,开展新品种展示示范,加快突破性优良品种推广。对在生产中发挥重要作用的新品种,国家按照有关规定给予育种者成果奖励。

(十三)强化种子市场监管。加强行政许可全过程管理,严格准入条件和标准,依法核发种子生产经营许可证,强化行政许可后的监督管理,建立许可信息公开查询平台和生产经营信息报告制度。加强种子市场监督,健全种子例行监测机制,严厉打击未审先推、无证生产、抢购套购、套牌侵权和制售假劣种子等违法行为。强化进出境种子检验检疫,开展疫情监测及监督抽查。加大知识产权保护力度,健全以新品种权为主的知识产权服务体系。

(十四)健全种子市场调控体系。建立农作物种业信息服务平台,推进物联网技术应用,引导企业建立覆盖生产、加工、流通各环节的种子质量可追溯系统。建立健全国家和省两级种子储备体系,国家重点储备杂交玉米、杂交水稻种子及其亲本,省级重点储备短生育期和大宗作物种子。种子储备实行公开招投标,国家重点支持的“育繁推一体化”种子企业要主动承担储备任务,中央和省级财政对种子储备给予支持。

(十五)提升农作物种业人才素质。支持企业建立院士工作站、博士后科研工作站和学习实践基地。依托重大科技项目、重要创新平台和重点创业基地,通过“千人计划”等途径,支持企业引进国内外高层次人才和领军人物,支持企业选派人员到高等院校进修和培训。对种子企业科研、生产、检验、营销、管理等人员进行定期培训,加强对制种农民技术培训,培养制种能手和制种大户。严格种子行政执法人员资格考核,提高业务水平和依法行政能力。

(十六)加强种业国际交流与合作。积极参加国际植物新品种保护联盟、国际种子联合会等国际组织发起的活动,参与国际植物保护公约框架下的国际交流与合作,推进国家间、区域间的农作物种业双边和多边合作。制定和完善外资进入农作物种业开展资源研究及种子研发、生产、经营等领域相关管理办法,规范国内种子企业、科研机构与国外种子企业技术合作,做好外资并购我国种子企业的安全审查工作。支持国内优势种子企业开拓国外市场,开展科研育种和种子生产经营合作,引进优质种质资源、先进育种和种子加工技术。