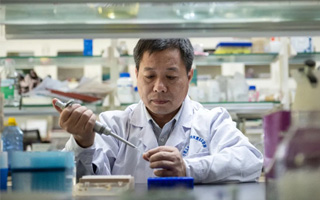

沈克泉父子两代接力种油菜花。

沈克泉父子两代接力种油菜花。

10月30日,在郑州举行的十三届中国网络媒体论坛上,国家互联网信息办公室主任鲁炜动情讲述了一个农民父子追梦的故事。

这是一个标准的“中国梦”的故事:“湖南临澧县一对父子,父亲叫沈克泉,儿子叫沈昌健。父亲在35年前偶然发现有3株长势非常好的油菜花,他判断为很难得的育种材料,从此立下了梦想,把这3株油菜花进行杂交培育,发誓不成功就不刮胡子,结果一直到去世还没有成功。弥留之际,父亲把儿子叫到床边,说"油菜花的梦想我们父子要共同去奋斗,去实现。"儿子接过父亲的草帽,一头扎进田里进行科研,一家人砸锅卖铁、倾家荡产不放弃,35年追寻梦想,经过一千多次试验,写了23本油菜花的日记,终于培育出了产量高、油质好的优质油菜花,得到国内外专家的一致好评。”

记者获悉,故事中的父亲沈克泉已于2009年去世。“他是个伟大的父亲,我屡次想放弃,都是他鼓励我、要求我,坚持自己的梦想,永不言败。”其子沈昌健昨日向本报记者讲述了父子俩追梦的酸甜苦辣。虽然历尽各种艰辛,沈昌健的内心一直非常充实。他爽朗的笑声中饱含着对幸福生活的期盼。如今,他仍在追梦的路上。

文/本报记者练情情

图/受访者提供

对话沈昌健—

不成功就不剃胡子

记者:父亲留给您的最大财富是什么?

沈昌健:他是一个伟大的父亲,坚持不懈地追求自己的梦想。他给我留下的最大财富是油菜种子的不育系。当然还有他的精神,他临终交代我们一定要坚持下去,正是这股信念支持着我。

记者:能讲讲您父亲标志性的山羊大胡子的故事吗?

沈昌健:(哈哈)他以前老在地里干活,没空去理发,出门理发要走很远。他可以几个月都不出门,胡子和头发都越来越长。有人笑他“泥腿子想当科学家”,他发誓做不成功就不理胡子。胡子就这样越来越长,由黑变白了。

记者:你的梦想是什么?

沈昌健:我的梦就是把父亲交给我的接力棒完成,一定要把它搞成功。到全国各地搞好实验示范的种子,拿我成功的喜悦,再向我曾经请教过的专家、教授们,向他们报喜。

放蜂巧遇油菜花王

沈克泉是湖南省临澧柏枝乡杨桥村的农民,1939年出生,8岁母亲病逝,父亲是地主家的长工。因为家里穷,13岁辍学。又因勤劳,两年后被大队推荐到供销系统工作。之后,在湖北学习养蜂技术。特别好学,经常查字典。

1978年5月,他在贵州山区发现3株奇特的野油菜。按理说,家乡的油菜5月份就已成熟收割,而眼前这3株竟还在开花,不仅植株壮硕,分枝还特别多。沈克泉如获至宝,把它们带回家乡播种。

之后,沈克泉又萌发了想法,要通过改良,培育出产量高的油菜品种。1979年到1980年,沈克泉连续两年利用本地油菜与花粉,对野油菜进行人工授粉杂交,但是没有达到期望的结果。有农民朋友笑他是“泥腿子想当科学家”。

沈克泉生性倔强,认定的事情一定要办成。据媒体报道,当时土地使用权属于生产队,开荒试种被人说成是“走资本主义道路”,荒地被没收,沈克泉曾多次遭到批斗。直到1982年实行年产承包责任制之后,他才拥有了试验基地。技术上的难题也时常让文化程度不高的老沈感到头疼。他四处托人买书,白天搞生产,晚上挑灯学习专业知识,刻苦自学了《植物遗传育种学》、《杂交油菜 育种与利用》、《优质油菜高产栽培新技术》等有关油菜遗传育种和生产栽培的专著。他还十多次到农业部、华中农大、湖南省农科院作物研究所向专家请教。

2004年,沈克泉的《一种杂交油菜的选育方法》获得了国家专利。这种新品种经几年2000多亩的试种,亩产190~220 公斤,生长期比常规油菜早4~6天。

农民勇闯学术会议

6年前,沈克泉从网上得知第12届国际油菜大会要在武汉召开,他兴奋得一夜没睡。凌晨5点,他就把小儿子沈昌健叫起来,到科技园里挖了一株1.85米高的油菜,然后花1000多元租了一辆小货车,直奔武汉。经过8小时颠簸到达武汉。次日上午,又把这株大油菜拖到会场外,想让外国专家来“鉴宝”。

由于事先没有和大会会务组取得联系,沈克泉没能进入会场。有几名外国专家听说后,到会场外看,连称“Very good”。

沈克泉便这样意外走红,多家媒体对其进行了报道。2007年,沈克泉被评为感动常德十大人物。

为科研肉都少吃

而农民要做科学实验,除了遇到知识贫乏的问题,最困难的还是资金的投入问题。江西农业大学农作物育种学博士付东辉告诉记者,沈克泉家生活非常简朴,“连肉都很少吃。”

当年,沈克泉自筹资金40多万在自家农用地上搞起了“科技园”,欠了不少外债。为了还债,全家赖以谋生的客运中巴也被卖掉了。他告诉屈建成记者,家里年收入大概只有6000元左右,而他的科技园一年就要“吃掉”一万多元。有时候为了赚点外快,沈克泉就外出打点零工。沈昌健至今还欠着20多万外债。

沈克泉每天在地里工作12个小时,从家到试验田来回走4里路,每天却只吃一顿饭。2007年4月的一天,沈克泉在地里晕倒了,但从诊所打完点滴回来,他又立马下地了。

2009年12月8日,沈克泉因结核病去世。弥留之际,他把家人叫到床前,叮嘱:“我没时间了。油菜事业不要丢,坚持下去,一定会成功的!”

薪火相传父子接力

沈昌健书柜里一共有23个笔记本,这是一家人进行杂交油菜实验的原始记录。沈克泉去世后,沈昌健接过了父亲的接力棒。

最近,沈昌健在家里忙着对油菜种子进行分类,这些种子都是要拿到江西进行检测的。沈昌健特别看重这点,一旦通过检测,他的种子就有希望通过审定了,“每亩可以增加300元经济效益。”现在还有油菜籽厂家找到他,要跟他合作,资助他做研究。沈昌健希望自己的种子能形成一个产业链。

![[人民日报] 我国筛选出耐盐碱种质资源1100多份](https://www.chinaseed114.com/file/upload/202411/08/092303811.jpg)