一、当前生态、生产条件的变化与问题

1.因气候变化灾害频发

据中国气象研究院相关数据显示,最近100年全球平均地表温度上升了0.74℃左右,同期我国平均地表气温上升了1.1℃,高于全球平均水平。近十年来,受暖冬影响,冬小麦几乎没有休眠期,导致冬前旺长,抗冻能力大大降低;而另一方面冬春季冷热变化频繁,倒春寒时有发生,对小麦生产造成严重威胁。近年来,冻害已成为限制小麦产量的重要因素。

2.降雨量偏少,旱情逐年加重

旱情发生频率及程度逐年增加:2008年、2011年全国小麦最大受旱面积分别高达1.6亿亩、1.16亿亩,造成小麦产量大幅度减产;2017年冬旱和2018年春旱叠加,造成黄淮麦区小麦产量减产3成左右。

3.病虫害加重,南病北移

小麦的病害种类很多,其中三种锈病、白粉病、纹枯病和赤霉病对小麦造成的危害最为严重。2012年赤霉病大发生后,每年均不同程度的发生,已成为黄淮麦区的主要病害。根茎部病害:纹枯病、茎基腐病、根腐病每年均大面积不同程度发生。地下害虫(蝼蛄、金针虫、蛴螬)、红蜘蛛、蚜虫、吸浆虫等发生也普遍加重。

4.后期高温热害

小麦灌浆后期,温度较高,风力较大的情况下容易形成干热风影响,后期降雨,容易导致小麦高温烂根逼熟,千粒重下降较大。

5.秸秆还田,整地与播种质量差

近年来,黄淮麦区的播种方式大多采用玉米秸秆还田+旋耕+机条播的整地播种方法。农户分散种植的经营模式还占主导地位,户均规模小,土地不平整,施肥不均匀。存在旋耕播种、播种期偏早、秸秆打不碎、埋不深压不实、耕不深靶不实、播量不准、下种不匀、缺苗断垄、吊根悬空、透风失墒等这些问题造成整地与播种质量较差。

二、育种主攻方向的转变

1.育种理念的转变

改革开放以来,我国粮食的单产和总产实现快速增长是通过大量的投入肥、水、农药来实现的。由于长期无节制的投入,已出现了严重的生态环境污染和资源条件脆弱等问题,严重影响到可持续发展及子孙后代的生存生活质量。这也是改革开放四十年付出的沉重代价,也是今后我国经济发展的致命短板。

要想改变目前现状,必须转变发展理念。小麦育种的发展理念应转变为:在保证生态环境友好、资源高效节约、产品健康安全的前提下进行科技创新。

2.育种目标的调整

我国小麦育种目标一直在进行调整。20世纪60年代,以抗病育种为主。20世纪80年代,以高产育种为主。20世纪90年代,在强调高产的同时,增强了优质、抗逆等方面的目标。进入21世纪,小麦育种目标调整为高产、优质、高效、多抗、节本、安全。

2.1 产量潜力持续遗传改良

国家提出“谷物基本自给,口粮绝对安全”粮食安全战略,确定了小麦单产的提高是小麦育种追求的永恒目标。由于我国的粮食生产长期依赖化肥、农药的大量投入,目前一旦减少投入势必会引起大幅度、大面积减产,如何协调好稳固粮食产量与逐步实施“一控二减”是今后小麦高产创新的难点和重点。

2.2 水高效: 利用尽量少的水分生产更多的生物产量和经济产量,包括两方面的内容:一是抗旱,二是节水。

抗旱:在土壤水分严重亏缺,导致干旱的情况下,能够较好地完成正常生长发育,且能形成较高的经济产量。抗旱性状是在水分亏缺的情况下,小麦(作物)充分利用有限水分的能力。

节水:是指单位水分能生长出更多的生物量,或在水分满足的条件下,生产相同的生物量消耗尽量少的水分。

2.3 肥高效:单位肥料生产更多干物质,且收获指数高。要求品种在瘠薄田能增产,高水肥能高产。特别是在目前的水土环境条件下,减施肥料仍能保持在一个理想的产量的水平上。

2.4 抗病虫性状

我国黄淮海麦区,小麦生育期间病虫害多发、叠发,特别是2010年以后,赤霉病、纹枯病和茎基腐病等“白穗”现象发生越来越普遍和严重,全株性的黄花叶病和黄矮病也逐步扩展。

多年来各育种单位,在组合的组配上,多利用已审定的大面积推广的品种进行改良,遗传基础狭窄,近缘、近亲、同亲品种多,缺乏对抗病性状的长期的、系统的遗传改良。缺乏抗病基因型,一旦大面积发生病害,将会对生产造成较大影响。

抗病虫品种的选育问题,既是品种本身的遗传改良问题,目标是保障产量性状的发挥,还是一个生态问题,通过提高抗病虫的能力,减少农药的用量,不仅降低生产成本投入,还可以减轻污染,改善生态环境。

2.5 对逆境的抗耐性:冻害、倒伏、干热风。

冻害:包括冬季冻害和春季倒春寒冻害。目前大面积种植的小麦主导品种冬季冻害问题不大,近几年春季冻害时有发生。由于春季冻害(特别是晚春冻害,4月中下旬的低温)不是品种抗寒性的问题,主要是天气突然大幅降温造成的,还没有很好的解决办法。

倒伏:倒伏原因一是品种本身的抗倒性,二是群体的大小,三是后期降水和风力大小。

逆境问题主要是气候条件造成的,通过遗传改良,选育抗逆性状突出的优良品种,通过栽培调控,完全可以减轻逆境对小麦生产造成的损失。

三、高产育种的创新方向及技术路径

1.小麦高产理想类型的设想

株高:适度矮秆,70-75cm;

株型:适度紧凑、交叉有序、错落有致、相互不遮光、不郁蔽 ;

叶相:叶片小、挺、厚、叶色深绿;

根:根系的空间分布要广,根系后期的活力要强;

生长发育规律:各时期生长发育要协调、互补;

源、流、库要运转顺畅:根系对养分的吸收、转运与贮存;光合物质的形成、转运与贮存,都要顺畅无阻,形成粒多、粒重。

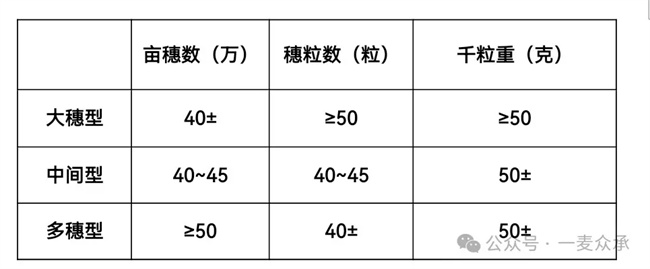

产量结构类型:近年来,多地小麦高产攻关亩产已超过900公斤,随着育种水平、生产条件及栽培水平的提高,突破1000公斤/亩大关只是时间问题。这样对小麦的产量结构提出了新的要求,总体上应是亩穗数、穗粒数、千粒重均要协调提高。目前生产上小麦品种分为大穗、中穗、多穗三种类型,其化分是人为的,也是动态的,没有严格的划分界限和标准。我认为三种类型的小麦品种均有亩产1000公斤的产量潜力。

综合黄淮科研、生产、气象条件,设想了三种亩产1000公斤的产量结构(不需85折的前提下):

按照这种设想,亩穗数比较容易实现,重点应是在保证亩穗数的前提下,增加穗粒数、提高千粒重。

2. 高产育种四大创新问题

2.1 壮大根系:增强根系活力和吸收能力

多年来由于地下部看不见,育种家们只注重地上部的研究和性状选择,地下部的研究多以栽培专家为主,导致小麦育种不能把地上、地下作为一个有机整体来看待。小麦根系活力的大小对小麦的抗寒性、抗旱性非常重要,前期根系发育良好,根系活力强,可抵御冬季寒冷;后期根系活力强,对抵御干热风的危害很关键。

今后肥水高效利用问题的研究,必须对根系进行全面系统的研究,根系问题归根到底是水肥的吸收问题。

2.2 提高经济系数

要提高小麦经济产量,就要从提高生物产量和经济系数两个方面考虑,而更重要的是采取措施提高经济系数。一般小麦的经济系数在0.3~0.45,高产田多在0.4~0.45。目前肥水条件好的高产麦田多用矮秆品种,并且采用适当的肥水措施控制株高,尤其是控制基部节间的伸长,拔节后肥水促进,创建矮秆大穗的群体,从而提高经济系数,增加产量。

2.3 进一步挖掘穗叶光合优势,培育高光效品种

叶光合:小麦叶片颜色深的品种,光合饱和点比较高;小麦叶片比较厚的品种,光补偿点比较低。如果小麦叶片颜色又深、叶片又厚,则既耐强光又耐弱光,光合效率非常高,产量自然比较高。

穗光合:穗光合对籽粒产量的贡献率在34.2~62.2%;穗光合具有空间优势,有利于截获光和CO2;离库比较近,有利于营养运输;具有明显的生理优势:穗绿色组织具有较高的潜在光合效率,而且穗光合代谢类似于C4途径或属于C3~C4中间型,籽粒呼吸释放大量CO2能直接被穗光合再固定,穗光合的产物基本上全留在穗内,不会产生光合产物浪费,有利于产量的提高。

2.4 逐步实现优质与超高产的结合

优质与超高产相结合:基于我国国情,产量在任何时候都是第一位的,品质会随着政策、市场的变化而随时调整。

优质的类型与规模应适应国情:应以做优质馒头、面条的中强筋为主,强筋小麦应以二级强筋为主,适度或逐步发展一级强筋、特级强筋小麦。

优质与优良农艺性状相结合:具有较强的抗灾特别是新型灾害(倒春寒、干旱、纹枯病、赤霉病、全蚀病等)的能力,需适应简化栽培的需求。

3.各生长发育阶段的选择重点

选择是小麦育种的最关键一环,是发现变异,选择优良变异的决定性环节。集中体现了育种家的眼力、智慧、综合评判能力,决定育种目标是否实现,也决定一个育种家的成功与失败。选择应遵循的基本原则是:

紧扣育种目标,明确性状改良的方向和选择重点。统筹全生育期各阶段的性状表现,掌握整体协调,分段考量,综合评判的原则。致命性状一票否决,关键性状必须过硬,一般性状适度放宽(以优补缺)。

3.1 各生长发育阶段的选择重点—前期

前期:决定亩穗数的关键时期

选择目标:根系强大,地上部生长发育稳健

重要指标:繁茂性,分蘖质量和数量的统筹选择

前期选择重点:

根系:初生根要求较多,下扎快,重长度,一般3-5条;

地上部选择:力求冬前大蘖多,生长健壮的类型,且蘖的同步发育要好,春季分蘖的能力不宜太强。分蘖特性选择的重点应放在冬前。冬前群体一般在80万左右即可,注重数量和质量的统一;

生长习性:半直立品种;

抗寒性:田间冬季冻害分级调查,一般不超过3级;

该时期是培育、决定亩穗数的关键时期,由于成穗蘖还不明朗,不是选择亩穗数的关键时期,只能选择大蘖、壮蘖为穗数奠定基础。

3.2 各生长发育阶段的选择重点—中期

中期:决定穗粒数的关键时期 。

选择目标:协调好秆(茎)、叶、穗的发育,构建理想株型,优化产量结构。

重要指标:株型、冠层结构的合理性。

中期选择重点:

两极分化要快:成穗蘖茎叶快速生长,无效蘖迅速消退死亡,减轻养分消耗,麦脚利落,优化根蘖部生长环境。

足够的成穗茎数,出叶要快,发展要迅速。

冠层结构:

群体变化动态:90万蘖→50万穗/亩。

株高:70~75厘米。

株型:适度紧凑,不能过紧,收张有度,交叉有序。

叶相叶姿:叶片要挺、厚、旗叶要短小,叶夹角以既能够充分截获光能,又相互不遮光,不郁蔽为标准。

穗层:要厚而不齐。一般要分三层穗,上、中、下错落感有致,下层穗不能太小,结实性要好。

该时期是选择株型、叶相、冠层结构合理性的唯一时期,也是选择亩穗数的关键时期。

3.3 各生长发育阶段的选择重点—后期

后期:决定粒重的关键时期 ;

选择目标:光合面积大,光合强度大,粒重高;

重要指标:落黄性。

后期选择重点:

进一步选择穗数。既要通过水平单位面积的穗数,又要通过垂直的穗层厚度来综合评判亩穗数的多少。

穗粒数选择的决定时期。通过穗型、穗长、小穗数、小穗结实数、穗基部顶部的结实性来选择穗粒数高低。不仅注重中上部大穗的选择,还应重视中下部小穗结实性的选择。

抗性选择的关键时期。抗病性、抗倒性、耐热性选择的关键时期,直接决定产量的高低,必须按指标要求进行选择。

落黄性选择。落黄性反映了小麦生长后期根、茎、叶,源、流、库的协调程度,是小麦生长发育是否正常的外在表现。品种落黄好,则根系好,叶片功能好、抗旱耐热性好,抗病性好,籽粒饱满度好。

光合面积减降速度慢,以增加绿叶面积持续期,叶片的自然衰老是正常的,叶片的颜色由绿→淡绿→黄绿→黄→干枯。短时间内非正常的失绿是早衰的典型表现。在后期倒2叶、旗叶的表现和选择至关重要。

收获前一周左右时间是小麦变数最大的时期,是全程评价一个品种优劣的关键时期,做到每天观察,每天发现新变化,是选择发现新品种不可缺少的一步。

来源:一麦众承 王福俊