小麦是最主要的全球性粮食作物之一,是人类获取能量和营养的重要来源。普通小麦是基因组大小约为15Gb的异源六倍体,其基因组和遗传育种研究极其复杂,被誉为作物界的“珠穆朗玛峰”。

面对当前全球人口不断增长、环境气候复杂多变和小麦新品种培育的遗传增益效应逐渐减缓等一系列挑战,科学家亟需找到一条高效、精准的小麦育种之路,以培育高产优质的小麦新品种,保障粮食安全和发展可持续农业。追溯作物进化和驯化过程中已形成的遗传和表型多样性,解码和发现小麦优异性状和变异,连接目标遗传位点和育种田间真实表现,构建小麦全基因组设计育种所必需的源头数据资源和平台技术工具,是突破小麦育种障碍,培育新一代高产优质小麦品种的必然之路。

“

北京时间2024年6月17日23时,国际顶尖期刊《自然(Nature)》刊登了中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)联合英国约翰·英纳斯中心(John Innes Centre)等国内外多家优势单位完成的最新研究成果,题为“Harnessing Landrace Diversity Empowers Wheat Breeding(利用地方品种多样性助力现代小麦育种)”。

”

原文链接(点击“阅读原文”跳转):https://www.nature.com/articles/s41586-024-07682-9

该研究引进了英国约翰·英纳斯中心保藏的百年前收集的来自世界三十多个国家的全套小麦种质资源(827份A.E. Watkins小麦地方品种,下称沃氏小麦;和220份全球现代品种),开展了小麦群体全基因组变异图谱构建、大规模的表型鉴定、遗传作图群体构建,以及挖掘了控制137个性状背后的侯选基因、单倍型和相关变异等系列工作。该项工作追溯现代小麦品种中丢失了的遗传多样性宝库,综合运用基因组学、遗传学、生物信息学和分子生物学,量化并验证了当前小麦育种中未被利用的大量的优异变异,包括发现控制小麦高产且抗倒伏新基因、氮高效利用新基因、籽粒钙含量优质新基因、抗稻瘟病和叶斑病新基因等数千个有利遗传变异位点,开发了一整套小麦科研和育种上有用的数据资源和技术工具。

这是国际“谷-豆”计划开展以来的重要成果(图1),是全球小麦科学研究工作的一大里程碑,为全球农业科技发展贡献了中国智慧和中国力量。

图1 | 程时锋研究员发起国际“谷-豆”计划,陆续开展广泛的全球优异谷-豆种质资源引进到中国的工作

古麦今用:寻回丢失的遗传多样性

该项研究对小麦基础科研和育种应用的重要意义,要从过去一个世纪的农业绿色革命说起。开始于20世纪60-70年代的农业绿色革命,主要集中在通过培育和推广半矮秆稻麦品种来提高作物适应化肥施用量的增加、减少倒伏的能力,通过提高收获指数从而显著提高产量。然而,育种过程中偏好性选择那些控制矮杆和能显著提高收获产量的特定基因,会忽略大量的其它可能有益的遗传变异,遗传范围狭窄的单一品种的选育、杂交和推广,会导致小麦现代品种多样性的丢失,遗传多样性频谱过于狭窄,使农业生态系统更加脆弱,不利于应对复杂的病虫害和气候变化的影响。

沃氏小麦地方品种资源由英国植物学家A.E. Watkins于20世纪二三十年代通过广泛的国际贸易于全世界各地收集而来;在21世纪的过去几十年,经过多年的调查和鉴定确定其中827份为核心种质,广泛用于研究。这827份地方品种主要来源于欧洲、亚洲和非洲的32个国家。这套材料的收集时间为绿色革命之前,这一时间点对现代小麦育种具有特别重要的意义。

图2 | 百年前收集的全球小麦地方种多样性极高,图为程时锋课题组拍摄的Watkins小麦

从历史上看,养活当地人民数千年的各个地方小麦驯化品种,已经能够很好地适应当地环境,但与现代品种相比,产量相对较低,植株较高。然而,地方品种较少受到历史和地理瓶颈效应的影响,使得其往往能保有丰富的遗传多样性(图2),但尚未在现代品种中得到充分利用。有少数主要效应性状(例如,主要抗病基因),通过现代品种与地方品种进行异花授粉,得以产生具有优良性状的后代;但地方品种中的优异变异大多数以稀有或低频方式分散在少数品种中,一些复杂数量性状的解析更是面临多重技术、科学和经济上的挑战,使得现代育种中很少使用地方品种。因此,即使地方品种蕴藏着巨大的提升作物育种价值的优异遗传多样性,但从中鉴定、发掘和利用现代品种中缺失的新的遗传多样性,需要克服一系列的育种障碍,包括开发地方品种的基因组资源,构建其遗传资源和充分的表型数据集,并进行一系列目标基因的功能性验证和育种价值的确认。

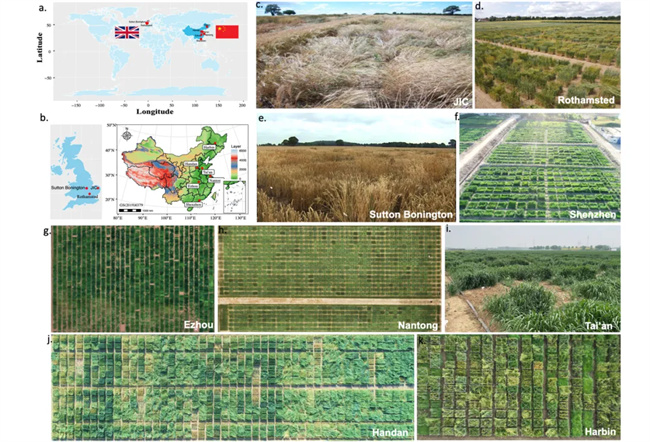

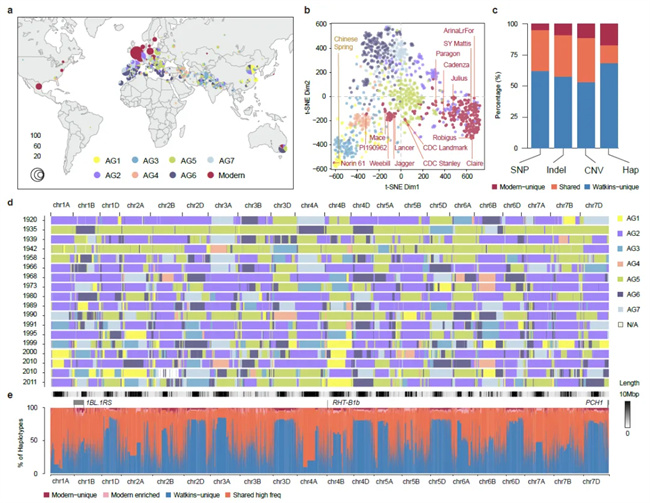

2018-2019年期间,程时锋团队将这份多样性丰富的全球地方品种的种质资源引入中国以后,先后在广东、湖北、江苏、河北、山东和黑龙江等地进行了广泛和全面的表型鉴定和杂交试验,对沃氏小麦地方品种在中国的适应性情况进行了全面摸底,并对其在我国不同生态区的表现进行了系统鉴定(图3)。结合英国历史上完成的表型数据集合,形成了一套史无前例的小麦表型组矩阵。通过与现代品种的比较,研究者发现现代小麦品种的遗传多样性下降了至少60%,且主要来源于沃氏小麦地方品种中的两个祖先群体,而其他五个祖先群体则包含了大量未被利用的遗传变异(图4)。

图3 | Watkins小麦在中国南北6个生态区及英国3个生态区种植并进行系统的表型鉴定

致敬前辈:

沃氏小麦并非第一次大规模引种

沃氏小麦地方品种的引进并非中国第一次大规模引进国外小麦品种,而是继承了国内前辈们的工作。在20世纪初,农业学家沈宗瀚先生在中国已经开始了系统的小麦品种引进和杂交试验工作。1932年,沈宗瀚先生组织购进英国小麦专家潘希维尔(John Percival)收集的一套共1700多份品种的全球小麦种质资源(Percival Collection,潘氏小麦)。这是中国第一次大规模从国外引进小麦品种资源的重要事件。以这份重要的种质资源为父母本,通过与中国地方品种进行杂交、筛选,选育出了一系列优良小麦新品种并广泛推广。这些历史事件表明,中国的小麦品种改良和引进工作有着悠久和系统的传统。

遗憾的是,由于战乱及保藏管理条件等问题,不管是在英国,还是在中国,整个原始的潘氏小麦种质资源均全部遗失,在英国也仅仅剩下原始的植物标本。程时锋团队于2018-2019年期间引进的沃氏小麦地方品种包括了118份来源于中国的百年前的地方品种,如收集于崇德、北京,重庆,上海,汉口,济南,洞庭湖等地,经过一个世纪的风雨飘摇经由英国的异地保存重新又回到了中国。程时锋团队引进沃氏小麦及其开展的系统性的研究不仅是对引进、开发和利用国外优异种质资源这一传统的延续,也是对沈宗瀚先生致力于农业育种的致敬。通过对这些历史遗传资源的研究和应用,有助于提升现代小麦育种的多样性和适应性,为应对未来农业面临的挑战提供更坚实的基础。由于大量性状的田间调查和分析,团队发掘了性状间的遗传互作关系,特别是性状之间生理上的拮抗关系(负相关性),如产量与花期适应,产量与籽粒蛋白质含量,生物量与收获指数,粒重与单株粒数等。如何系统地从遗传上理解和解除这些关键性状的拮抗关系,是未来进一步聚合不同来源优良性状的至关重要的一步,也是小麦基因组设计育种的重要基础。

图4 | 小麦群体基因组变异图谱构建以及地方品种和现代栽培种多样性比较

求真致用:

4D策略打通从基因组到育种的精准设计之路

在大量的国际种质资源引进国内后,研究团队与国际合作者一道,提出了小麦全基因组设计育种的4D策略(Decode解码,Discover发现,Design设计, Deliver实现),为真正实现小麦从基因组到育种(G2B,Genome to breeding)的全链条贯通提供了系统解决方案和必要的工具。

解码:全面开展多样性种质资源的遗传和表型变异图谱绘制工作,对引进的小麦种质群体基因组信息进行解析,构建全球小麦单倍型图谱,深度挖掘其潜在的、未被开发的基因资源和有利变异。研究发现现代小麦的遗传多样性十分狭窄,沃氏小麦有67%的特有变异未被现代小麦育种利用。

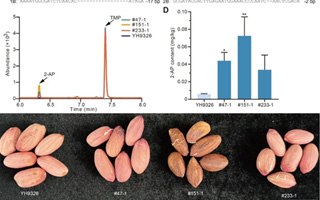

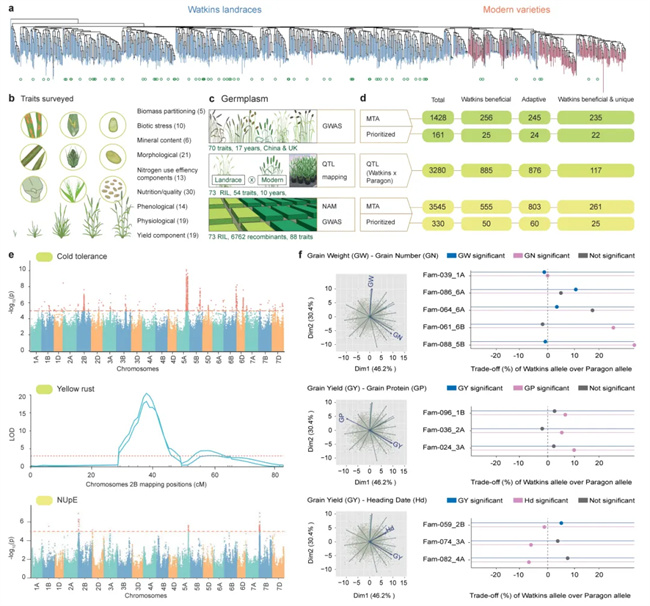

发现:通过联合QTL作图、自然群体和NAM群体的全基因关联分析,团队共鉴定出超过8000个遗传效应位点(图5),并在这些遗传效应位点中分析沃氏小麦所携带的有利变异。

设计:在解码和发现的基础上,团队分析了各大性状相互之间的相关性,量化什么样的品系携带了什么样的有利性状和优异遗传变异,并致力于打破性状之间的拮抗连锁关系(trade-off),开发了高密度基因芯片以及一系列特定目标性状的遗传位点定位、聚合和分子标记辅助检测工具,为育种应用奠定坚实基础。

实现:研究团队联合英国各个团队一道将发现的100余个高质量的沃氏小麦亲本所携带的特有的有利等位基因片段(QTL位点)通过杂交、回交的方式导入现代品种,形成了700多个单片段替换系,验证和利用了沃氏小麦在产量、抗病、营养等性状上对于现代小麦育种巨大的利用价值,为未来精准智能育种奠定基础。

图5 | 大规模小麦性状和相关遗传位点发掘,及性状相互之间生理互作关系

专家点评

中国科学院院士 李家洋

首先祝贺程时锋团队,感谢其为中国引进百年Watkins种质资源。Watkins小麦地方品种群体收集于绿色革命之前,这些品种未经现代育种程序的大规模筛选,因而保留了许多潜在的、有益的遗传变异。在程时锋团队检测到的七万多个单倍型变异中,有将近67%是现代品种已丢失、而Watkins小麦独有的。

这些Watkins小麦独有的单倍型变异含有大量未被利用的优异等位基因,对未来的小麦遗传改良具有不可估量的潜在价值,可用于培育高产、优质、抗逆及适应气候变化的小麦新品种。Watkins小麦地方品种群体这一宝贵种质资源的引入,将为拓宽我国小麦的遗传基础、提高我国小麦的遗传多样性奠定坚实的基础;未来将这些优异基因应用到小麦育种中,培育创新型小麦新品种,将推动我国小麦产业的持续健康发展。

中国科学院院士 钱前

程时锋团队这一研究结果表明全球小麦可以分为7个祖先群,而现代小麦品种主要来源于其中两个,这意味着研究发现的67%的特有突变异被现代小麦主栽品种利用,这一发现令人震撼,对小麦育种具有很大的启发和指导意义。如何利用这些宝贵的遗传信息和基因资源,将有力推动我国小麦基因组设计育种发展。随着研究的继续深化、成果在育种上的持续应用,将极大改变现有品种同质化严重的局面,推动小麦领域新质生产力的发展。

总之,这一研究成果对小麦基础研究和育种应用极具指导意义,为种质资源创新利用提供了宝贵的遗传信息和基因资源,未来有望将这些特有的优异基因资源应用到我国主栽种,培育更具优势的新品种。

美国科学院院士 邓兴旺

小麦是世界上重要的粮食作物,小麦种质资源的引进和创新利用对我国小麦育种和产业发展发挥了非常重要的作用。程时锋团队通过与英国开展全面、广泛且深入的合作,引进百年前由Watkins收集的近千份全球小麦核心种质资源,对于继续丰富我国小麦种质资源遗传多样性具有深远的影响。多年以来,程时锋团队在广东深圳、湖北武汉、江苏南京、河北曲周、黑龙江哈尔滨等地进行了全面的表型调查和采集,对这些种质资源在我国不同生态区域的适应性进行了系统的了解,为这些种质资源在我国的利用打下了坚实的基础;程时锋团队先后搭建了小麦基因型数据、单倍型数据和表型组数据平台,并开发了高密度基因芯片以及一系列基因组分析和辅助育种工具,为真正实现小麦从基因组研究到育种(G2B,Genome to breeding)的全链条贯通提供了系统解决方案和工具,标志着我国小麦育种研究进入到了基因组设计时代。该项目是近年来我国农业领域国际合作的一个成功案例,“技术走出去”与“资源引进来”实现完全结合,合作成果受到国际同行的一致好评。

华南农业大学教授 储成才

首先,请允许我向深圳农业基因组所和程时锋团队所取得的这一重大成果表示热烈的祝贺!6月14日基因组所王桂荣团队的研究成果荣登science,今天程时锋团队这一研究成果又上了nature。不到一周时间,2篇顶刊,凸显这一年轻研究所的活力和创造力。

很荣幸,半年前程时锋就把这篇文章发给了我,我也认真的通读,可以说这是我到目前为止读过的数据量最大、内容最丰富以及我认为极具理论和应用价值的弘篇杰作,也是充满智慧的结晶。团队通过引进并利用英国JIC在百年前收集的来自世界30多个国家的1000多份小麦种质资源,通过和国内外多个单位合作,从中挖掘了大量现代小麦品种中丢失的基因型和表型多样性,并利用基因型和表型数据对137个性状进行了全基因组关联分析,且对一些重要位点通过NAM、NIL等在国内多点开展了大田育种价值验证。难以置信的工作量和大量珍贵数据,极具震撼力。这一成果不仅为像小麦这样具有复杂基因组的作物性状解析提供了全新的思路和借鉴,也极大地拓宽了小麦育种资源,为利用古老的种质资源对现代小麦开展育种改良提供了无限可能,可以说,对我国乃至世界小麦育种具有划时代的意义!也正是国内外多个单位的通力合作,真正做我们常常说的有组织的科研,才使得团队能在6年时间完成如此浩大的工作,取得如此重大的成果,这也为中外合作提供了一个极为成功的范例。延续下去,有大量的工作可做。也希望深圳市政府和农业基因组所按照国家做有组织科研模式,对这一在小麦种质资源利用、育种应用等研究上均具有重大潜力的项目给以继续支持。

上海师范大学生命科学学院教授

黄学辉

小麦、水稻和玉米是世界上最重要的三种粮食作物。与其他两种作物有所不同的是,小麦是异源六倍体,基因组特别复杂,而且特别庞大,是水稻基因组的30多倍。因此,小麦的基因组学研究和数量遗传学研究要困难得多。此次,程时锋团队领衔的“小麦G2B”(也就是genome to breeding)项目是一项超大规模的小麦自然群体的基因组学和数量遗传学研究。项目完成了近千份来自全球32个国家的小麦地方品种和现代育成种的系统收集和基因组测序,代表了目前最全面的全球小麦遗传多样性。他们的研究发现,小麦现代育成种来源于7个地方品种亚群中的2个亚群;与地方品种相比,有超过67%的遗传多样性的丢失。在此基础上,他们结合表型数据,鉴定到了控制各类农艺性状的数千个遗传位点,并发现了大量地方品种特有的优益等位基因,具有广阔的应用前景。尤其值得一提的是,该项研究贯穿了从小麦基因组学研究到小麦育种的全流程,为小麦基因组设计育种提供了宝贵的材料资源和数据资源,对我国未来小麦遗传学研究和育种应用具有重要的意义。

来源丨植物科学最前沿

编辑丨农财君

联系农财君丨18565265490

新时代 新种业

南方农村报丨农财宝典