1. 持续高产高效是小麦生产之目标。“种”是小麦高产之核心,此“种”既是种(zhǒng)(品种的种)、又是种(zhòng)(种植的种),种(zhǒng)与种(zhòng)合而为一字,意为品种(阴)与栽培(阳)不可分也!“种”字又是由“禾”和“中”组成的,“禾”为小麦,“中”(河南语)即为好!“好种”+“种好”即良种与良法配套,才能高产高效。是故,“种子是芯片,技术是操作系统,农田是硬盘,农机是鼠标”,不断生成和复制着丰收的篇章与图景。

2. 读王阳明而思“致良知”,理解到“致良知”的过程乃是达良知和行良知的知行合一的过程,知而不行非良知也。育种人在“致良种”,栽培者在“致良法”,其“致”同也。从知行合一看,所谓“良种”,乃“五良”共致而合一也:一曰“良品”,即性状优良的品种;二曰“良子”,即质量精良的种子;三曰“良技”,即精准配套的技术;四曰“良推”,即先进的营销推广模式;五曰“良效”,即农民与企业共同增效。此五良,若有一良不致,皆非良种也。所谓“良法”,乃“五适”协同而良配也:一曰“适境”,即顺天时而尽地利;二曰“适种”,即选好种而用其长(并补其短);三曰“适机”,即载良机而行其功;四曰“适人”,即简作业而少人力;五曰“适标”,即达高产而至高效之目标。此五适,若有一适不致,皆非良法也。

3. 如果把小麦栽培全过程分为“种”(zhòng)(从播前准备到播种出苗)和“管”(从出苗至成熟收获)两大过程环节的话,“种”是基础,在现代栽培中,“种”是最重要、最关键的环节!我们建立的“冬小麦节水省肥高产技术”,从2000年开始在河北省推广应用,当时,在衡水召开的一次全省节水农业会议上,我们提出“小麦节水栽培要转变观念,其中之一是,要改变‘三分种、七分管’的传统观念,要建立‘小麦要高产,七分在种、三分在管;小麦要种好,七分在农机(包括机械和机手)、三分在农户’的观念”,特别强调了现代小麦栽培“种好”和“机好”的重要性!多年的实践已反复证明,高产主要是“种”出来的,种好了,“苗全、苗齐、苗匀、苗壮、苗美”,是高产的底盘!高效也是“种”出来的,只有种好了,苗好了,才可以减少投入、减少管理、减少灾害!农民往往因为种不好,苗不好,才增加肥水、加强管理、“促苗情转化升级”,希望通过多投入、多管理来补偿播种过程的失误,结果产量难以上去、效益却下降了!因此,全面提升播种质量既是高产突破的关键,也是全面均衡增产增效的基础!对于小麦生产来说,没有种好,就没有管好,“种好+管好”等于好上加好,才是真正的好!“一年之际在于秋”,不可不察也!

4. 在麦田走一走,便想起《安娜.卡列尼娜》(托尔斯泰著)的开篇之语:“幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸”,是啊,看看千家万户的麦田吧,好的麦田都是一样的(或相似的),均表现“苗全、苗齐、苗匀、苗壮、苗美”,不好的麦田则各有各的不好,有的种肥烧苗、有的药害枯苗、有的金针虫咬苗、有的地表板结小老苗、有的播得太深黄弱苗,有的播量不够稀缺苗,有的播得过多拥挤苗,有的坷垃成堆压弯苗,有的土壤塇松秸秆不碎悬根吊苗,有的一片一片漏播杂草欺苗,有的叶长叶披形成旺苗,有的旱了冻了干叶死苗,有的地头边10米之内无苗或孬苗......问题多种多样啊!田稼有不幸,农人何以安?

5. “中庸”和“均匀”是值得放在心头的两个非常重要的整体性状概念。品种性状要追求“中庸”,所谓中庸即产量性状指标的相对均衡优配,发挥综合性状的互补协同作用而不是追求极端,中庸则易广适,广适性品种往往是中庸性品种,但中庸是有层次的,要因地制宜,培育更高产量水平的品种,则需要在更高水平层次上实现目标性状的中庸和谐!群体性状要突出“均匀”,均匀有利增产,“匀”是高产田最明显的长相或特征,高产群体必须是均匀群体,“确保足够穗数,着力提高穗群均匀度”乃高产之要略。穗群之均匀来自于苗群之均匀,苗群之均匀来自于播种环节各项技术效果之均匀(见下图),以播种之均匀致苗群之均匀,以苗群之均匀致穗群之均匀,以穗群之均匀致粒群之均匀,终致高产优质高效。

6. 高产创建是个系统工程,需要“天、地、人、禾”的协同作用。就“禾”而言,小麦的个体和群体也是两个不同层次的生产系统,皆为复杂系统,且相互关联和制约,育种更多关注个体系统性状,栽培更多关注群体系统性状,育种和栽培均需关注各系统的结构与功能之要求,以实现“个体高活力”和“群体高效率”之统一。高产设计育种应在理想群体的架构下设计理想的个体性状组合,高产设计栽培应基于农田生态系统和高产目标设计理想的群体结构体系。何谓理想?理想终归于“美”矣,求理想一如求“美人”矣!栽培为育种画出“美人之像”,育种为栽培献出“美人之身”,“窈窕淑女,君子好逑”“有美一人,清扬婉兮;邂逅相遇,适我愿兮”。

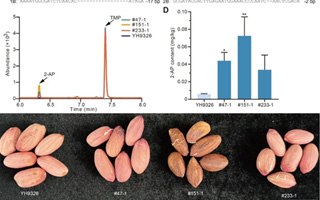

7. 关于根。小麦种子根数目是品种重要性状,品种间有差异,有的仅3条(如烟农15),有的仅4条(如鲁麦21),有的5-6条(如石家庄8号)。种子根多,则深层根多,则可在后期能吸收深层土壤水分,有利于后期干旱下维持光合和灌浆。培育抗旱节水品种,选择单株种子根多的基因型是有利的;实施节水高产栽培,则应扩大种子根群数量,其途径:一是选用种子根多的节水品种,二是适当增加播种量。试想,若单株5条种子根,播种量从15万苗增加到30万苗,则地下种子根群数量理论上就增加了一倍,增加了75万条根啊!这就是节水栽培增苗增产增效的重要秘密之一!以抗旱丰产为目标,抗旱品种第一位要求是能扩根以增加吸水能力,以吸水来增加光合生产,以增加光合来维持和增强根系吸水活性,从而形成“根-冠”互作反馈以促增产。那种认为“通过减少根系生长冗余,以增加同化物向生殖器官分配”的抗旱增产设想,实践中可能既不能抗旱也不能增产。

8. 关于苗。高产需要培育壮苗,但什么是壮苗?通常要求冬小麦冬前达到的壮苗(个体)标准是:主茎6-7片叶,单株5-7个蘖,7-10条次生根,按此要求,则北部冬麦区和晚播条件下是难以达到标准的,在今天提倡适当晚播节水节肥栽培重要背景下,上述壮苗的标准过于局限了,也不符合生产实际。华北冬小麦-夏玉米一年两熟“双晚”栽培(即冬小麦晚播和夏玉米晚收)是我们在上世纪80-90年代就提出并建立的技术模式(即最早的“吨粮田”种植模式),直到今天仍在生产中显示其重要价值(在气候变化的背景下其意义更为重要了),多年的应用实践告诉我们,只要播种质量好、播量与播期匹配群体合适,冬小麦冬前单株4-6(7)叶均可能高产、均应被视为壮苗,且适当晚播减少冬前水肥消耗、减少冬春灌溉,有利于节水减肥,并有利两茬高产,这就是我们提出的“退一进三”之思想(“退一”即冬小麦播期推迟,“进三”即增进周年产量、水分利用效率和氮素利用效率)。那种把基本苗足够且合适的晚播小苗归为弱苗是不科学的,把群体足够的晚播苗当作弱苗并过早水肥促进更是重大错误!近年来随着气候变暖,特别是秋冬季气候变化异常,华北大部分地冬小麦推迟播种(至冬前4-6叶),成为适应气候变化和安全越冬的智慧型栽培之策。另外,为了节水抗旱栽培,还应关注品种的出苗速度和幼苗活力,观察到在同样播期下,品种的出苗是有快有慢的,如石麦15、石麦22的出苗速度明显快于其他品种,这对抗旱生产是有益的。在国外,“幼苗活力”常作为品种抗旱性的重要指标,但如何选择需要有简易的方法,现代高通量光谱检测技术值得开发利用。当幼苗长出一定次生根后,拔出幼苗根系,我们会发现不同品种根系粘附的土粒(农民称“抓土”)多少是不一样的,粘附的土壤多,说明根系分泌物多、根毛多,幼苗活力应该是较强的,这是否可作为品种幼苗(根-苗)活力观察的直观方法?

9. 关于茎。高产品种要适应高产栽培,由于高产栽培群体较大,抗倒性要求突出,高产品种的株高是不宜过高的,控制在70-80cm应是最适宜的。对品种株高的选择还要考虑水肥管理模式,例如,在冀中北和京津等北部冬麦区,常年播种密度较大,且生产上还需浇越冬水,春季第一水也较早,需在返青后或起身期浇水施肥,这就会促进茎秆基部节间伸长,因此,这一麦区的品种对株高的选择就要更为严格。在适宜的株高下应关注节间长度的配比,严格控制基部节间长度并适当控制穗下节间的长度是有利的。对于穗下节间,我们曾犯过一些认识上的错误,第一个错误即认为穗下节间较长为好,节间较长可以增加非叶光合面积有利增加粒重,但实际的观察则多显示出穗下节间较长的品种穗粒数较少或难以增粒,原因可能是穗下节间的伸长过程是与小穗小花两极分化过程相同步,并相竞争同化物,节间过长则会降低穗的生长,也不利于同化物快速向穗运输。第二个错误即认为穗下节间较粗为好,颈节较粗则节间维管束较多或较粗,而节间维管束数是与小穗数相关的,而维管束较粗也有利灌浆。但许多育种人的实际观察则不然,往往穗颈节间较粗的品种,可能粒容较大,但籽粒灌浆并不好,而穗颈稍细稍短且略有弯曲的品种,灌浆却往往较好。这些值得进一步研究,特别是旱地品种与水地品种可能存在不同的表现需要观察。

10. 北方的春天多风。我站在麦田边,看风吹麦浪一波一波的滚动,在这麦浪的滚动中,我也看到阳光一缕一缕的散落在田间,钻入群体的深处,那深处的叶子一闪一闪露出绿色的亮光。哦,我突然明白如此高密度的群体,下层叶片仍然绿而不黄的原因了!它们在享受着波动的光照啊!这是否给我们以启示,在高密度栽培下,品种茎秆具有较大弹性和一定的摆动性是有利于受光的呀!在麦田居高临下看冠层,会发现不同品种麦穗和旗叶在水平方向上散布的均匀性有很大差异,一些多穗节水型品种不论行距多大,穗-叶总能均匀、均等的散布开来,分不出行内行间,呈现明显的水平“匀散性”,而其他许多品种(特别粗秆品种)则不具有这种匀散性,从而表现出行内叶群密集而行间空旷漏光。这种上层穗叶“匀散性”可能主要与上部节间的自动外展调节能力有关。穗-叶的“匀散性”是否可作为节水高光效品种的选择指标?穗-叶“匀散性”与冠层光照波动性的结合是否是群体高光效的某种机制?有待精确研究。

11. 关于蘖。由于长期致力于晚播大群体节水栽培,也曾认为品种以独秆无蘖或极少蘖为理想,认为独秆品种容易调控群体并能减少无效生长,从而易于获取高产,这可能是一个最大的认识错误!这样的认识若付诸于育种行动,不仅不能或难能通过品种试验审定,而且这样的品种也不适合于大田生产。一定的分蘖是智慧型品种的特征,高产不是不要分蘖,而是要提高分蘖成穗率,蘖不在于多,而在于匀。黄淮麦区中庸高产品种第一位和第二位大蘖与主茎生长的差异性很小,能基本同步发育成穗,而高位小蘖则能快速退化,穗群分布较为均匀整齐。育种家关注分蘖的开张角度,角度过小过于紧凑形成“一柱香”不是好事,但角度过大,穗容量和整齐度会受到影响,也不经济,合理的茎-蘖构型需要精准设计和调控。澳大利亚学者对分蘖抑制基因型(tin)性状及其应用效果进行了多年研究,认为其对节水栽培是有益的,但实际效应存疑,似乎并未真正应用于育种和生产。既要减少无效分蘖、同时还要减少有效分蘖与主茎的差异性即提高茎-蘗的均匀性(或整齐性),两者的结合(抑蘖基因+匀蘖基因?)可能是培育或选择高产品种应注意的性状目标啊!

12. 关于叶。粒(数)/叶(面积)比高是库-源协调高产的重要性状,因此,选择小叶大穗型品种是必然和必要的,但由于上三叶生长与穗分化同步,叶面积与穗大小存在一定关联性,往往大穗型也伴随着大叶型,如何打破其关联性需要研究和种质创新。在一定的叶面积下,改善上部叶直立性和受光态势则有很大潜力。河北品种马兰1号株高虽低于70cm,但叶片直立性好和功能性好使其群体容穗量可达50万穗/亩以上,且产量三因素能在高水平上协调,这值得分析研究。叶片有无蜡质层,可能不是重要的问题,但叶片“落黄性”和“清洁性”却是十分重要的性状。从实际观察看,许多落黄较好的品种其叶片却并无明显蜡质层;而在易受尘土影响的田间,无蜡质品种相对有蜡质品种往往叶片较为清洁,不易沾染灰尘,且雨后更为干净。从植株落黄性看,石麦系列的几个品种叶片持绿性好,落黄表现好,特别是石家庄8号尤为显眼,在沧州大片的旱地里,在灌浆后期远远的望去,石家庄8号麦田呈现出一片鲜亮的绿色,在骄艳的阳光下那亮绿的叶片衬托着金黄的麦穗,是一道多么美丽的风景线啊!石麦系列品种的持绿性状可能来自于冀麦38,持绿性是抗旱高产的重要且关键性状,对冀麦38及其衍生品种叶片持绿性进行深度的遗传解析和基因挖掘是多么重要和多么期待啊!

13. 后期叶片呈现早衰现象,这对高产是不利的,但对优质(高蛋白)可能是有利的。许多强筋类型品种似乎在后期都有叶片提早黄衰的表现,这可能是因为籽粒蛋白质大量合成需要叶片氮素的大量转移。由于叶片是氮素的主要暂储性器官,是籽粒氮的主要供给源,花前叶片氮储量对于花后籽粒蛋白质合成具有重要影响,因此,高蛋白强筋品种对株叶型的要求可能会不同于高产品种,可能要求叶片适当宽大和披散,以增加其花前吸氮、储氮和氮转运能力。但优质与高产如何结合则需要平衡设计,也即需要权衡后期C积累和N运转的矛盾、高粒重与高蛋白的矛盾,或许,高产强筋小麦品种设计与调控之策是:以多穗或多粒争高产、以小粒高蛋白争优质;前期增肥促进叶片多贮氮,后期控水诱导叶片高运转!现行生产中以师滦02-1为代表的高强筋品种表现出品质的高度稳定性,是否与其多穗、小粒、叶片早衰性状有关?值得探讨,但需要证明性研究。

14. 关于芒。芒较长好不好?我过去认为长芒好,还特别选育了几个长芒品系,认为长芒可增加光合面积、可增加抗旱性,但实际效果并非如此,筛选的几个长芒品系,均表现粒少粒小,穗粒重较低,且易早衰,这可能因为长芒的生长需要消耗更多的同化物,这会影响穗粒数的形成;而芒的持绿时间很短,光合是极有限的,其早衰信号还可能对籽粒生长产生负向影响。另外,在我国北方地区,小麦抽穗灌浆期正是杨树开花散絮盛期,大量的花絮飞落田间挂满于长芒之上,不仅影响穗叶受光和光合,而且污染麦穗、传播病害。芒宜短而不宜长啊!

15. 关于小穗密度。近年来,国外学者对小麦穗的“结实效率”给予了高度关注,所谓“结实效率”(fruiting efficiency)即开花期单位穗重的结实粒数(穗粒数/开花期单穗干重),此指标性状在品种间是有较明显差异的,提高结实效率是增加穗粒数的重要途径。在穗发育过程中,小穗小花的分化生长与穗轴节片的生长是同期相伴的,相互之间也存在对物质分配的竞争,在开花期穗重一定的条件下,结实效率高的品种一般穗轴节片较短、其重量占比较小,小穗的排列密集紧凑,穗粒数较多。生产上有一些品种看似穗子很大,但“码”较稀,穗轴节片占比过大,实际穗粒数却并不多,结实效率低,这是很不经济的。为了提高结实效率,小穗的颖片(还有芒)似乎也不宜过大过重,以减少同化物向非小花(雌雄蕊)部位的分配,当然这要考虑对粒重的可能影响。

16. 关于穗层。品种或群体的穗层是整齐好还是不整齐好?似乎有两种不同的观点,一种观点认为,穗层不整齐好,不整齐可以增厚穗分布层,并使群体内立体受光,同时可发挥顶层穗的顶端优势;另一种观点认为,穗层整齐好,整齐是高产长相,“豆打长秸、麦打齐”,穗层整齐则平均穗粒重高。从品种角度看,这两种观点似乎都有道理,但从栽培角度看,单一品种的高产田群体均表现为穗层较为整齐、穗群均匀度高的特征。这里特别强调的是“均匀度”,穗群“整齐度”往往指穗层高度的一致性,而穗群“均匀度”强调的是穗层中不同穗子大小(或穗粒重)的相对一致性,穗层不整齐的品种也可能穗群较为均匀,穗层整齐的品种也可能穗群不均匀,穗群的均匀度与品种有关,但主要受栽培技术的调控,特别是受播种质量的严重影响。一般生产田之所以产量较低,从群体看,很重要原因就是穗群不整齐、更不均匀,大小穗差异过大(调查穗粒重分布0.2-2.0克),穗层呈现明显“几层楼”、且下层较小的穗分布数量过多。我们既要选育成穗整齐或均匀的品种,又要创造穗层均匀的群体。

17. 夜来风雨声,花开知多少?那天我在吴桥实验站里,傍晚时分,天色已阴暗,突然传来阵阵的雷声,空中有闪电的亮光不时划过,天气骤变,风雨将至,我赶紧拿起手电,走进院内小麦品种材料圃里,检查白天杂交套袋是否会受风脱落,突然看到的景象让我大吃一惊:手电光下有一个品种小区呈现出一片鲜艳的花色,似乎全部的麦穗刚刚开完花,正满满地挂着花药。我清楚地知道这是一个比其他品种开花较晚的品种,白天并未有一穗开花,为什么傍晚突然开花了呢?夜里趟在床上还在想,这是否是因为这个品种具有感知天气变化的“特异功能”,当感知风雨欲来便提前快速开花了呢?“万物皆有灵”,小麦还有多少隐藏的“秘密”我们还不清楚啊!

18. 要区分品种的“同质化”和“同型化”。同质化应是指品种间基因差异位点过少,而同型化则是品种间表型性状差异较小,这两者虽有关联性但内涵不同,不能同一视之,同质化要避免,但同型化则可能是高产品种发展的必然趋向,因为只要存在高产“理想型”,为理想型育种就必然趋于同型化。育种学家和栽培生理学家结合,分生态区建立各区域理想型品种表型模式化指标体系(可能不是一套体系),在表型趋同化(理想形)系统选择的基础上或过程中,通过对重要限制性生理性状基因的定向改良强化,着力提高内在高产高效生理机能(如高光效性能)和抗性机能,走“理想株型+机能强化+(优势利用)”相结合的形态生理育种之路可能是未来品种创新的总体方向。

19. 关于小麦品质。北方麦区在高产的基础上发展优质小麦生产很有必要,特別是京、津、冀地区具有发展优质强筋小麦和高营养小麦得天独厚的自然条件和产业市场,河北已发现有3468平方公里富硒土壤,其中石家庄-邯郸-邢台一带就有1800平方公里。然而遗憾的是这一地区优质小麦产业没有做大做强。从品种看,目前已有一些优质强筋品种,但良种与良法不结合,部分优质品种抗寒性、抗倒性较差的问题未能通过配套技术解决,推广不力,规模化应用受到限制;特别是,面对大都市富人阶层、退休老人、发育儿童和少年学生日益增长的对高营养保健主食品需求,区域小麦产业尚未有积极的响应,“生物强化”育种和高营养栽培技术研发不足,也未真正受到重视。“品”字乃三口之合也,为什么“品”字由三个“口”组成呢?多年前某天在中关村图书大厦下面的“面爱面馆”吃面,那一碗面好吃又好看,吃起来很享受啊,突然想起“品”字来了,原来三个口是指:一口吃“饱”,一口吃“好”,一口吃“雅”。现代面食品质正在由“饱”向“好”、或“饱”中求“好”(好的加工品质和营养),未来还需向“雅”发展,此一口“雅”有丰富的文化和美学之内涵,可能是品质的最高境界啊!