2015年修订实施的《种子法》,《主要农作物品种审定办法》2016年进行了修订,拓宽试验渠道、缩短试验年限、实施引种备案,从根本上解决了品种参试难、审定难,以及部分作物品种试验存在的“跑点”问题。2017年以来,国家和省级品种审定委员会陆续修改了主要农作物品种审定标准,细化了优质、绿色和专用等类型品种指标,适当放宽了产量指标。到2021年,创新主体活力有效激发,品种数量迅速增加,品种类型丰富多样,品种审定工作取得明显成效。“十三五”期间,全国审定主要农作物品种1.68万个,其中稻和玉米占83%。稻、玉米品种迅速增加,在解决了市场“缺品种”问题的同时,品种原始创新能力不强、审定准入门槛偏低、同质化品种多等新问题也日趋突出。考虑到稻、玉米品种在审定数量中占比大,行业反映强烈的也是这两种作物,2021年了修订国家稻、玉米品种审定标准,适当提高审定门槛,引导培育突破性品种,强化种业知识产权保护。

近年来,除农业农村部种业管理司常态化推进品种审定绿色通道、联合体试验整治和“仿种子”清理工作外,2021年修订的玉米审定标准的变化,对审定的品种质量提出了更高要求。启动撤销品种审定,退出一批种性退化失去生产应用价值品种、风险问题品种。对比2017年玉米审定标准,2021年修订带来哪些变化?

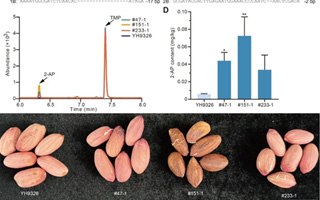

2021年国家级玉米品种审定标准重点针对三个方面的内容进行了修订。一是明确品种DNA指纹差异要求。将玉米审定品种与已审定品种DNA指纹检测差异位点数由2个提高至3个;如果拟审定的玉米品种与已审定品种DNA指纹检测差异位点数只有2个或3个,须通过田间种植鉴定证明其与已审定类似品种具有重要农艺性状差异。二是提高品种产量要求。玉米高产稳产品种,产量指标整体提高2个百分点。明确玉米绿色优质品种、鲜食、青贮等专用特用品种产量指标,比同类型对照品种增产3%以上。三是提高抗病性要求。增加主要生态区一票否决病害类型和病虫害鉴定内容,提高已有病害抗性要求。此外,还修订了鲜食玉米、青贮玉米、高淀粉玉米等特殊类型品种品质指标。

国家级玉米品种审定标准(2021年修订)

1 基本条件

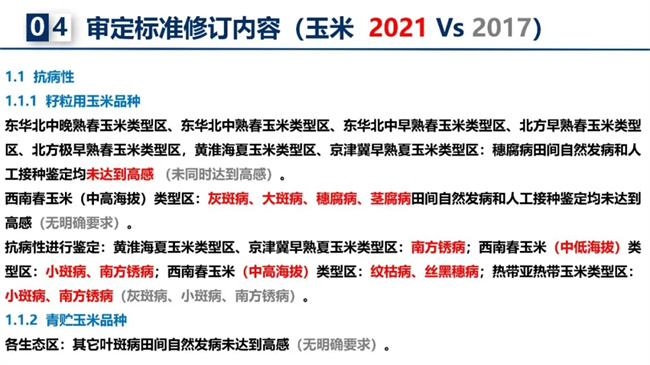

1.1 抗病性

1.1.1 籽粒用玉米品种

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区:大斑病、茎腐病、穗腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

西北春玉米类型区:茎腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。穗腐病田间自然发病及人工接种鉴定未同时达到高感。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:小斑病、茎腐病、穗腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

西南春玉米(中低海拔)类型区、热带亚热带玉米类型区:纹枯病、茎腐病、大斑病、穗腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

西南春玉米(中高海拔)类型区:灰斑病、大斑病、穗腐病、茎腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

东南春玉米类型区:纹枯病、茎腐病、南方锈病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。穗腐病田间自然发病及人工接种鉴定未同时达到高感。

除达到上述要求外,不同玉米区品种还应对以下抗病性进行鉴定。

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区:丝黑穗病、灰斑病。

西北春玉米类型区:大斑病、丝黑穗病。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:弯孢叶斑病、南方锈病、瘤黑粉病。

西南春玉米(中低海拔)类型区:小斑病、南方锈病。

西南春玉米(中高海拔)类型区:纹枯病、丝黑穗病。

热带亚热带玉米类型区:小斑病、南方锈病。

东南春玉米类型区:小斑病。

1.1.2 青贮玉米品种

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区、西北春玉米类型区:大斑病、茎腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感;其它叶斑病田间自然发病未达到高感。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:小斑病、茎腐病、弯孢叶斑病、南方锈病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感;其它叶斑病田间自然发病未达到高感。

西南春玉米类型区、热带亚热带玉米类型区、东南玉米类型区:纹枯病、大斑病、小斑病、茎腐病田间自然发病和人工接种均未达到高感;其它叶斑病田间自然发病未达到高感。

除达到上述要求外,不同玉米区品种还应对以下抗病性进行鉴定。

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区:丝黑穗病、灰斑病。

西北春玉米类型区:丝黑穗病。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:瘤黑粉病。

西南春玉米类型区、热带亚热带玉米类型区、东南春玉米类型区:灰斑病、南方锈病。

1.1.3 鲜食甜玉米品种、糯玉米品种

北方鲜食玉米类型区:瘤黑粉病、丝黑穗病、大斑病田间自然发病未达到高感。

黄淮海鲜食玉米类型区:瘤黑粉病、丝黑穗病、矮花叶病、小斑病田间自然发病未达到高感。

西南鲜食玉米类型区:丝黑穗病、小斑病、纹枯病田间自然发病未达到高感。

东南鲜食玉米类型区:小斑病、南方锈病、纹枯病田间自然发病未达到高感。

1.1.4 爆裂玉米品种

茎腐病、穗腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

除达到上述要求外,还应对以下抗逆性状进行鉴定:丝黑穗病、瘤黑粉病。

1.2 生育期

东华北中晚熟春玉米类型区、黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:每年区域试验生育期平均比对照品种不长于1.0天,或收获时的水分不高于对照。

东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区、西北春玉米类型区:每年区域试验生育期平均比对照品种不长于2.0天,或收获时的水分不高于对照。

当国家区试对照品种进行更换时,由玉米专业委员会对相应生育期指标作出调整。

1.3 抗倒伏性

每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和平均分别≤8.0%,且倒伏倒折率之和≥10.0%的试验点比例不超过20%。

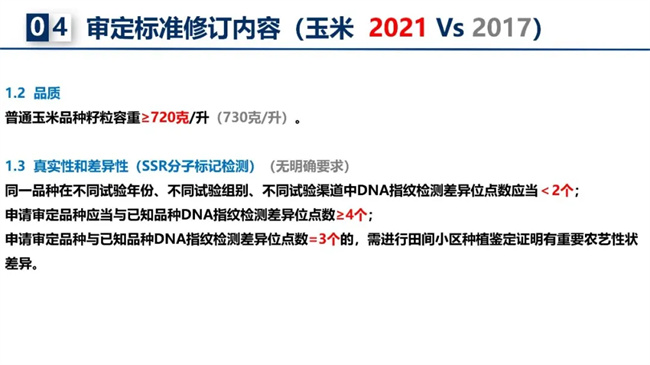

1.4 品质

普通玉米品种籽粒容重≥720克/升,粗淀粉含量(干基)≥69.0%,粗蛋白质含量(干基)≥8.0%,粗脂肪含量(干基)≥3.0%。

1.5 真实性和差异性(SSR分子标记检测)

同一品种在不同试验年份、不同试验组别、不同试验渠道中DNA指纹检测差异位点数应当<2个。

申请审定品种应当与已知品种DNA指纹检测差异位点数≥4个;申请审定品种与已知品种DNA指纹检测差异位点数=3个的,需进行田间小区种植鉴定证明有重要农艺性状差异。

2 分类品种条件

2.1 高产稳产品种

区域试验产量比对照品种平均增产≥5.0%,且每年增产≥3.0%,生产试验比对照品种增产≥2.0%。每年区域试验、生产试验增产的试验点比例≥60%。

2.2 绿色优质品种

2.2.1 抗病品种:田间自然发病和人工接种鉴定所在区域鉴定病害均达到中抗及以上。

2.2.2 适宜机械化收获籽粒品种:符合以下条件之一的品种。

2.2.2.1 东北中熟组适收期籽粒含水量≤25%,黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤28%,西北春玉米组适收期籽粒含水量≤23%,且每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥60%。区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%,且每年区域试验、生产试验抗倒性达标的试验点占全部试验点比例≥70%。区域试验和生产试验产量比同类型对照增产≥3.0%,且每年区域试验、生产试验籽粒产量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。

2.2.2.2 每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%的试验点占全部试验点比例≥90%。东北中熟组适收期籽粒含水量≤28%,黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤30%,西北春玉米组适收期籽粒含水量≤25%,且每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。区域试验、生产试验产量比同类型对照增产≥3.0%,且每年区域试验、生产试验产量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。

2.2.2.3 每年区域试验、生产试验产量比对照增产≥5.0%,每年区域试验、生产试验增产试验点比例≥50%。东北中熟组和黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤30%,西北春玉米组适收期籽粒含水量≤25%,且每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%,且每年区域试验、生产试验抗倒性达标的试验点占全部试验点比例≥70%。

2.2.2.4 区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%,且每年区域试验、生产试验抗倒性达标的试验点占全部试验点比例≥90%。东北中熟组适收期籽粒含水量≤25%。黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤28%,西北春玉米组适收期籽粒含水量≤23%,每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥90%。区域试验、生产试验产量比同类型对照增产≥2.0%。

2.3 特殊类型品种

2.3.1 糯玉米(干籽粒)、高油、优质蛋白玉米、高淀粉玉米品种

产量:比同类型对照品种平均增产≥3.0%。

抗倒性:每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤10.0%。

品质:糯玉米(干籽粒):直链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率≤2.00%。高油玉米:粗脂肪(干基)含量≥7.5%。优质蛋白玉米:蛋白质(干基)含量≥8.00%,赖氨酸(干基)含量≥0.40%。高淀粉玉米:粗淀粉(干基)≥75.0%。

2.3.2 青贮玉米(不包括粮饲兼用)品种

生物产量:收获时参试品种生物产量(干重)比青贮玉米对照品种平均增产≥3.0%,每年区域试验增产试验点率≥50%。

生育期:以同一生态类型区大面积推广的青贮玉米品种或国家(省级)区域试验的普通玉米对照品种为对照,参试品种生育期应与对照品种相当或不晚于对照;或普通玉米对照品种黑层出现时,参试品种的乳线位置应≥1/2。

品质(两年平均):整株粗蛋白含量≥7.0%,中性洗涤纤维含量≤40%,淀粉含量≥30%。

持绿性:收获时全株保持绿色的叶片所占比例(%)。

抗倒性:每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和平均≤8.0%,且倒伏倒折率之和大于等于10.0%的试验点比例≤20%;或每年倒伏倒折率之和平均不高于对照。

2.3.3 鲜食甜玉米、鲜食糯玉米品种

产量:鲜果穗产量比同类型同品质对照品种平均增产≥3.0%,品质优于对照的减产≤3.0%。

品质:外观品质和蒸煮品质评分不低于对照(85.0分)。鲜食甜玉米:鲜样品可溶性总糖含量。鲜食糯玉米:直链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率。甜加糯型(同一果穗上同时存在甜和糯两种类型籽粒,属糯玉米中的一种特殊类型):直链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率。

抗倒性:每年平均倒伏倒折率之和≤10.0%。

2.3.4 爆裂玉米品种

产量:比同类型同品质对照品种平均增产≥3.0%,品质优于对照的减产≤3.0%。

品质:膨化倍数,爆花率,籽粒颜色。

抗倒性:每年平均倒伏倒折率之和≤10.0%。

2017年主要农作物品种审定标准(国家级)

玉 米

1 基本条件

1.1抗病性

1.1.1籽粒用玉米品种

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区:大斑病、茎腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。穗腐病田间自然发病及人工接种鉴定未同时达到高感。

西北春玉米类型区:茎腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。穗腐病田间自然发病及人工接种鉴定未同时达到高感。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:小斑病、茎腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。穗腐病田间自然发病及人工接种鉴定未同时达到高感。

西南春玉米类型区、热带亚热带玉米类型区:纹枯病、茎腐病、大斑病、穗腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

东南春玉米类型区:纹枯病、茎腐病、南方锈病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。穗腐病田间自然发病及人工接种鉴定未同时达到高感。

除达到上述要求外,不同玉米区品种还应对以下抗病性进行鉴定。

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区:丝黑穗病、灰斑病。

西北春玉米类型区:大斑病、丝黑穗病。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:弯孢叶斑病、瘤黑粉病。

西南春玉米类型区、热带亚热带玉米类型区:灰斑病、小斑病、南方锈病。

东南春玉米类型区:小斑病。

1.1.2青贮玉米品种

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区、西北春玉米类型区:大斑病、茎腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:小斑病、茎腐病、弯孢叶斑病、南方锈病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

西南春玉米类型区、热带亚热带玉米类型区、东南玉米类型区:纹枯病、大斑病、小斑病、茎腐病田间自然发病和人工接种均未达到高感。

除达到上述要求外,不同玉米区品种还应对以下抗病性进行鉴定。

东华北中晚熟春玉米类型区、东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区:丝黑穗病、灰斑病。

西北春玉米类型区:丝黑穗病。

黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:瘤黑粉病。

西南春玉米类型区、热带亚热带玉米类型区、东南春玉米类型区:灰斑病、南方锈病。

1.1.3鲜食甜玉米品种、糯玉米品种

北方鲜食玉米类型区:瘤黑粉、丝黑穗病、大斑病田间自然发病未达到高感。

黄淮海鲜食玉米类型区:瘤黑粉、丝黑穗病、矮花叶病、小斑病田间自然发病未达到高感。

西南鲜食玉米类型区:瘤黑粉、丝黑穗病、小斑病、纹枯病田间自然发病未达到高感。

东南鲜食玉米类型区:瘤黑粉、丝黑穗病、小斑病、南方锈病、纹枯病田间自然发病未达到高感。

1.1.4爆裂玉米品种

茎腐病、穗腐病田间自然发病和人工接种鉴定均未达到高感。

除达到上述要求外,还应对以下抗逆性状进行鉴定:丝黑穗病、瘤黑粉病。

1.2生育期

东华北中晚熟春玉米类型区、黄淮海夏玉米类型区、京津冀早熟夏玉米类型区:每年区域试验生育期平均比对照品种不长于1.0天,或收获时的水分不高于对照。

东华北中熟春玉米类型区、东华北中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区、北方极早熟春玉米类型区、西北春玉米类型区:每年区域试验生育期平均比对照品种不长于2.0天,或收获时的水分不高于对照。

当国家区试对照品种进行更换时,由玉米专业委员会对相应生育期指标作出调整。

1.3抗倒伏性

每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和平均分别≤8.0%,且倒伏倒折率之和≥10.0%的试验点比例不超过20%。

1.4品质

普通玉米品种籽粒容重≥730克/升,粗淀粉含量(干基)≥69.0%,粗蛋白质含量(干基)≥8.0%,粗脂肪含量≥(干基)3.0%。

2 分类品种条件

2.1高产稳产品种

区域试验产量比对照品种平均增产≥3.0%,且每年增产≥2.0%,生产试验比对照品种增产≥1.0%。每年区域试验、生产试验增产的试验点比例≥60%。

2.2绿色优质品种

2.2.1抗病品种:田间自然发病和人工接种鉴定所在区域鉴定病害均达到中抗及以上。

2.2.2适宜机械化收获籽粒品种:符合以下条件之一的品种。

含水量低:东北中熟组适收期籽粒含水量≤25%,黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤28%,且每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥60%。区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%,且每年区域试验、生产试验抗倒性达标的试验点占全部试验点比例≥70%。区域试验和生产试验产量与对照相当,且每年区域试验、生产试验籽粒产量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。

抗倒伏:每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%的试验点占全部试验点比例≥90%。东北中熟组适收期籽粒含水量≤28%,黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤30%, 且每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。区域试验、生产试验产量与对照相当,且每年区域试验、生产试验产量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。

高产:每年区域试验、生产试验产量比对照增产≥3.0%,每年区域试验、生产试验增产试验点比例≥50%。东北中熟组和黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤30%, 且每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥50%。区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%,且每年区域试验、生产试验抗倒性达标的试验点占全部试验点比例≥70%。

抗倒伏、含水量低:区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤5.0%,且每年区域试验、生产试验抗倒性达标的试验点占全部试验点比例≥90%。东北中熟组适收期籽粒含水量≤25%。黄淮海夏播组适收期籽粒含水量≤28%,每年区域试验、生产试验籽粒含水量达标的试验点占全部试验点比例≥90%。

2.3特殊类型品种

2.3.1糯玉米(干籽粒)、高油、高赖氨酸(优质蛋白玉米,QPM)

抗倒性。每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和≤10.0%。

品质。糯玉米(干籽粒):粗淀粉含量(干基)≥69.0%,支链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率≥97.0%。高油玉米:粗脂肪(干基)含量≥7.5%。高赖氨酸玉米:赖氨酸(干基)含量≥0.4%。

2.3.2青贮玉米(不包括粮饲兼用)

生物产量。收获时的鲜物质产量(公斤/亩),干物质含量(%),或其他衡量指标。

生育期。以同一生态类型区大面积推广的青贮玉米品种或国家(省)区域试验的普通玉米对照品种为对照,普通玉米对照品种黑层出现时,参试品种的乳线位置应≥1/2。

品质。整株粗蛋白含量≥7.0%,中性洗涤纤维含量≤45%,酸性洗涤纤维含量≤23%,淀粉含量≥25%;持绿性,收获期全株保持绿色的叶片所占比例(%)。

抗倒性。每年区域试验、生产试验倒伏倒折率之和平均≤8.0%,且倒伏倒折率之和大于等于10.0%的试验点比例≤20%;或每年倒伏倒折率之和平均不高于对照。

2.3.3鲜食甜玉米品种、鲜食糯玉米品种

品质。外观品质和蒸煮品质评分。鲜食甜玉米品种:鲜样品可溶性总糖含量。鲜食糯玉米品种:直链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率。甜加糯型(同一果穗上同时存在甜和糯两种类型籽粒,属糯玉米中的一种特殊类型):直链淀粉(干基)占粗淀粉总量比率。

抗倒性。每年平均倒伏倒折率之和≤15.0%。

产量。鲜果穗产量(公斤/亩)。

2.3.4爆裂玉米品种

品质。膨化倍数,爆花率,籽粒颜色。

抗倒性。每年平均倒伏倒折率之和≤10%。

2021年标准的修订着眼于解决品种同质化问题,在品种产量、抗性、DNA指纹位点差异数上提高了相应的技术要求,有利于激励原始创新,提升品种选育水平,是加强种业知识产权保护中的一项重要内容。