依据《国家级玉米、稻品种审定标准(2021年修订)》,针对不同生态区的玉米品种,其抗病性要求作出了明确规范。在我国两大玉米主产区,东华北与黄淮海,具体抗性要求如下:

在东华北地区,涵盖中晚熟春玉米类型区、中熟春玉米类型区、中早熟春玉米类型区、北方早熟春玉米类型区以及北方极早熟春玉米类型区,要求玉米品种对于大斑病、茎腐病、穗腐病,无论是田间自然发病情况,还是经过人工接种鉴定,均不能达到高感程度。

黄淮海夏玉米类型区以及京津冀早熟夏玉米类型区,其抗性要求为,玉米品种在面对小斑病、茎腐病、穗腐病时,无论是田间自然发病,还是人工接种鉴定,同样不能出现高感情况。

据全国农技中心预测,2025年全国玉米病虫害整体呈现偏重发生态势,预计发生面积将达到11.1亿亩次。其中,玉米螟、草地贪夜蛾、棉铃虫等害虫将偏重发生,同时,玉米南方锈病、大斑病、穗腐病、北方炭疽病存在较高的区域性重发流行风险。

在这些病虫害中,玉米穗腐病被多次提及,这促使我们有必要对其重新进行深入的认识与研究,以便更好地应对这一病害对玉米生产可能造成的不利影响,保障我国玉米产业的稳定发展。

玉米穗腐病(ear rot),又称玉米穗粒腐病(kerneland ear rot),是世界玉米产区普遍发生的一类真菌病害。多种真菌可以侵染玉米果穗及籽粒,在生长后期、收获或贮藏期间造成整个果穗或部分籽粒的腐烂,严重影响玉米产量和籽粒品质,对食用、饲用和贮藏安全带来极大威胁。玉米穗腐病的发病率通常为5%—10%,重发年份发病率为30%—40%,感病品种发病率可高达50%以上,产量损失高达30%—40%。玉米穗腐病除籽粒腐烂造成直接产量损失外,籽粒中的致病菌还能够产生多种毒素,不仅导致玉米品质的降低,也给食品与饲料的安全带来重大隐患,直接威胁到人畜健康。因此,控制玉米穗腐病的发生和危害具有重要意义。在生产中,由于穗腐病发生在玉米生长中后期,田间防治的操作难度较大,通常不进行专门针对穗腐病的防治;此外,穗腐病的致病菌类型比较复杂,侵染途径多样,病害发生受到气候影响,这些因素导致喷施药剂一般难以达到理想的防治效果。因此,筛选和利用抗性品种成为了控制玉米穗腐病危害最为经济有效的措施。由于穗腐病危害的严重性,国内外相继开展了玉米穗腐病病原鉴定、抗性种质筛选、抗性机理分析、抗性遗传及抗病基因的发掘与定位等研究,并取得了一定的进展。

近年来,我国对玉米穗腐病抗性品种的选育日益重视,国家农作物品种审定委员会颁布的《主要农作物品种审定标准(国家级)》中关于玉米穗腐病的抗性水平要求更加严格,已成为玉米审定中的重要指标之一。全国育种工作者高度重视抗玉米穗腐病品种的选育。

1 玉米穗腐病病原学研究

病害发生首先要探明其病原菌,国内外的不同研究学者对玉米穗腐病病原菌已开展了广泛的研究。

结果表明:引起玉米穗腐病的主要致病菌有镰孢菌、曲霉菌、木霉菌等,其中,镰孢引发的穗腐病广泛分布在世界各玉米种植区,又以禾谷镰孢(Fusarium graminearum)和拟轮枝镰孢(Fusari⁃um verticillioides)为最常见的致病菌。

2 2024年黄淮海玉米穗腐发生原因分析

2024年穗腐发生面积较大,其中先玉335改良的类型发生比例较大,而郑单958类型、X系/黄改类型的发生轻。

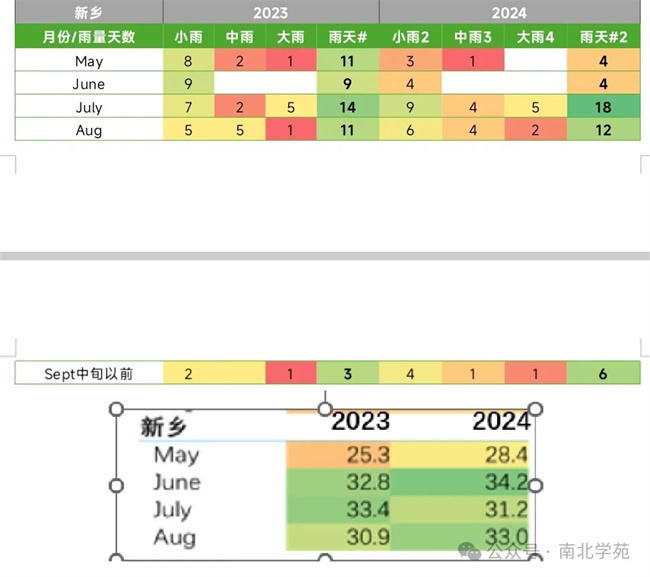

A.品种是基础,合适的天气为穗腐的发生创造了发病条件(以新乡为例)

下表为新乡5-9月中旬份下雨天数与平均最高温度统计

•HHH地区的高温高湿条件为穗腐病害的发展提供了温床。•2024年5、6月份早期的干旱是虫害滋生的催化剂。前期虫卵多,后期虫害将增多,虫害造成穗伤口,加重穗腐•2024年8、9月份后期的降雨和升温为病原菌的生长创造了有利条件。•2024年9月上、中旬比2023年明显增多,为穗腐的发生创造了极为有利的条件 。

B. 田间多样性病原引起的穗腐

•镰孢穗腐(图1、3)赤霉穗腐(图2)黑孢菌(图4)青霉菌(图3)3. 2024年黄淮海穗腐大发生对我们的启示:

•自然界中,引起穗腐/茎腐病原的多样性和复杂性,数十种;

•感染穗腐三个途径:1)花丝通道; 2)籽粒伤口; 3)茎腐病原进入茎秆进而通过穗柄感染穗子:

•抗性模式:1)花丝抗性; 2)籽粒伤口抗性。两者抗性模式没有协同相关性,原因不详;

•抗病鉴定:1)同步鉴定花丝抗性和伤口抗性的种质资源; 2)籽粒的脱水速度; 3)苞叶的松紧度和长短; 4)米质,硬粒型>粉质的; 5)熟期换抗性; 6)加强农艺措施,参考雨水数据,指导播种时期调节/避开高发期(吐丝和R3多雨易发穗腐); 7)抗性评估时注意茎腐显著降低穗腐(阻止水份运输加速脱水);

•抗病选育:1)定向选择和积累 2) 开展QTL初定位,加强分子手段聚合有利等位基因。3)试验田间评估抗性尽可能确定病原,如不能确定送样到实验室。4)不同地区病原菌侵入模式不同,花丝和伤口主次不一。