用国家统计局山东、河南的玉米单产来代表黄淮区玉米产量水平,用超对照品种的产量均值和测试品种的最高产量的变化来反映近 10 几年来黄淮区新育成品种的产量变化趋势,作为黄淮区育种能力的一种衡量。

自 2008 年我开始负责国家玉米产业技术体系黄淮区各试验站和育种岗位专家的玉米新品种联合测试工作,这一联合测试最初试验点为体系试验站和岗位专家的依托单位 18 个(包括河北 3 个,山东 6 个,河南 6 个,江苏、安徽、陕西各 1 个),最近几年加入了一些体系合作企业,试验点增加到 25 个,基本覆盖了黄淮各省,逐渐发展成为国家玉米体系各试验站参加黄淮区联合体品种参试的品种比较试验。

今天,我将 15 年来负责的黄淮区新品种测试的一些数据与大家分享,有不对的地方请各位老师批评指正。

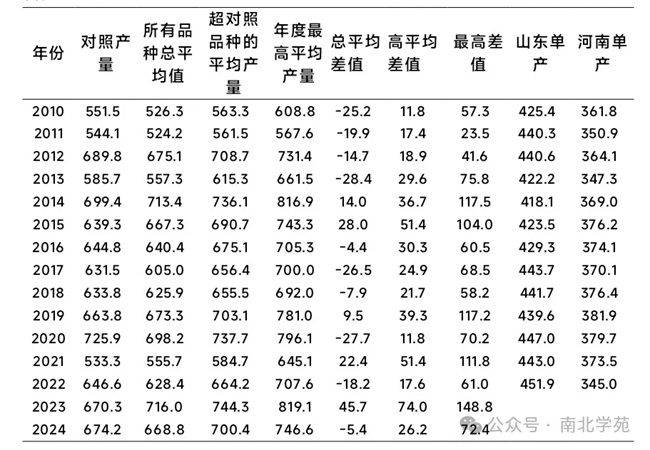

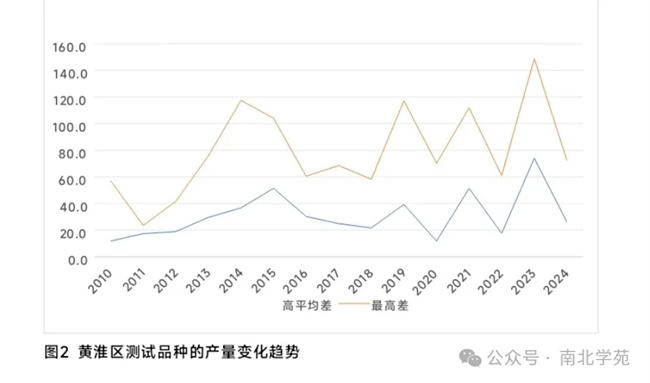

对 2010 年至 2024 年各单位选育的测试组合在 15 年期间的产量变化趋势进行产量统计(表1),其中表中的高平均差值表示的是所有超过对照的品种的产量平均值与对照产量的差值,最高差值是当年平均产量最高的品种产量与对照产量的差值。

在考虑病害和倒伏因素的情况下,超对照产量平均值的品种基本上都推荐进入了各级审定试验程序。用国家统计局山东、河南的玉米单产来代表黄淮区玉米产量水平,用超对照品种的产量均值和测试品种的最高产量的变化来反映近 10 几年来黄淮区新育成品种的产量变化趋势,作为黄淮区育种能力的一种衡量。

表1 近15年黄淮区新品种测试的产量变化(公斤/亩)

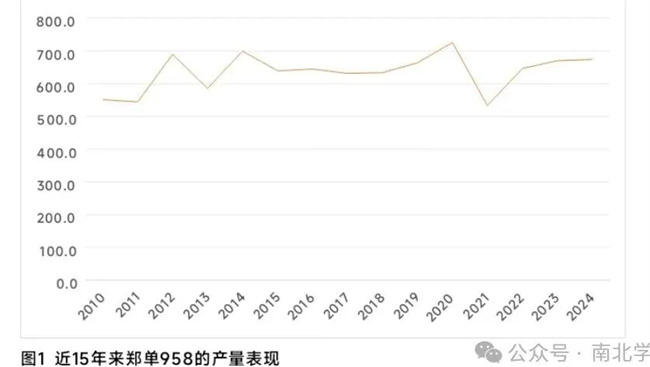

从统计来看,对照郑单 958 在黄淮区年际间产量波动在 533 - 725 公斤/亩左右,波动范围较大,年际间波动范围在 90.3--102.3 公斤。近 15 年的平均产量为 635.6 公斤,2020 年郑单 958 产量是 15 年期间最高的,黄淮区域平均产量为 725.9 公斤,2021 年平均产量低至 533.3 公斤,可能与当年锈病发生较早较重有关。

对每年测试的所有品种的平均产量与对照的平均产量差值进行统计,结果表明 15 年来黄淮区测试的所有品种平均产量(含对照)与对照的平均产量的差值相差不大(-0.7%),说明黄淮区使用郑单 958 作为对照来筛选品种还是比较合适的,虽然个别年份可能由于气候、病害等原因,郑单 958 表现会相对差一些,但放到多年多点试验来看,整体影响不大。

通过每年的多点测试,产量高于对照一定水平的品种通常会被各单位用来参试联合体或国家试验。

从 15 年的高于对照产量的品种表现和最高产量品种的产量趋势看,参与测试进入审定程序的品种表现趋势是递增的,递增幅度为每年 1.5 和 3.5 公斤/亩,其中高对照平均产量的变化趋势与国家统计局统计的山东省和河南省近 15 年来玉米单位面积产量增加趋势相差不大(山东 1.75 公斤/亩,河南1.02公斤/亩),可进一步说明黄淮区玉米单产提升的主要因素是玉米品种的改良,也说明黄淮区各单位的育种水平也是在逐年提升的。

从每年表现最好的品种来看,其产量的提高差值通常为平均差值的两倍以上,平均比对照增产 12%,最高增产 22%,说明黄淮区玉米品种的改良具有很大的增长空间。